第一作者:Xinfei Ge

通讯作者:陈宝梁 教授

通讯单位:浙江大学环境与资源学院

DOI:10.1021/acs.est.4c12300

全文速览

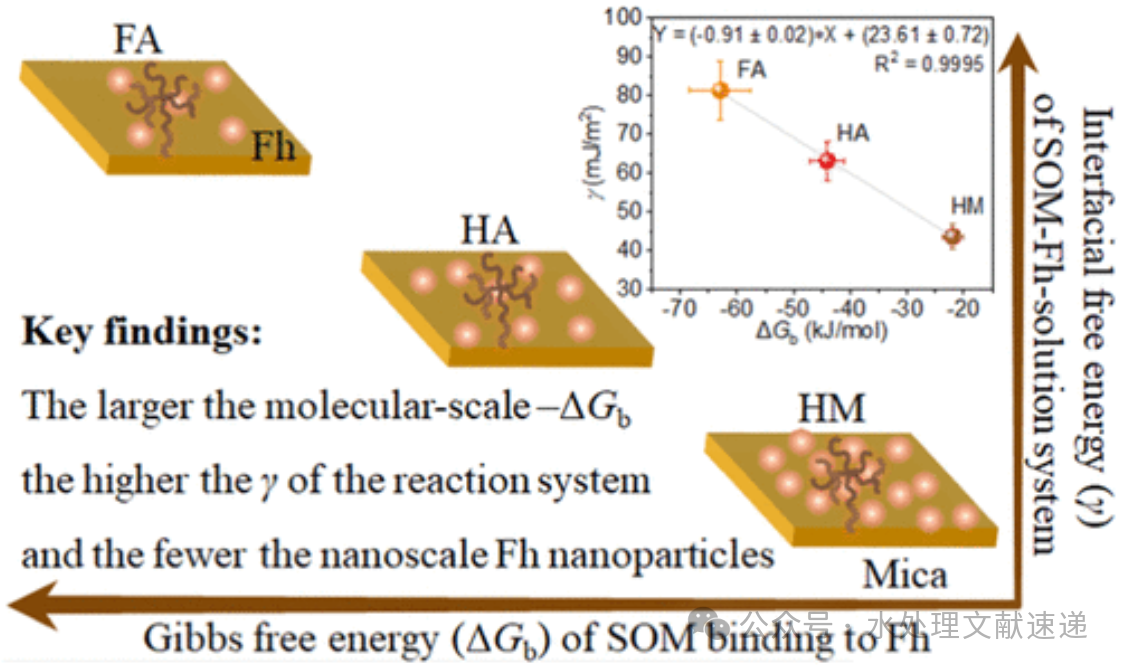

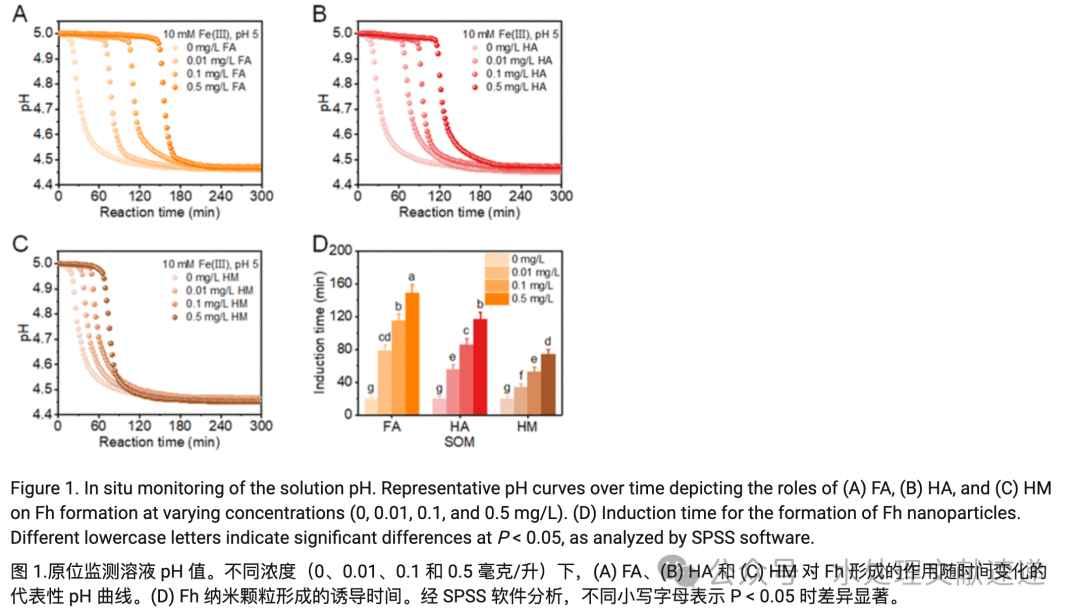

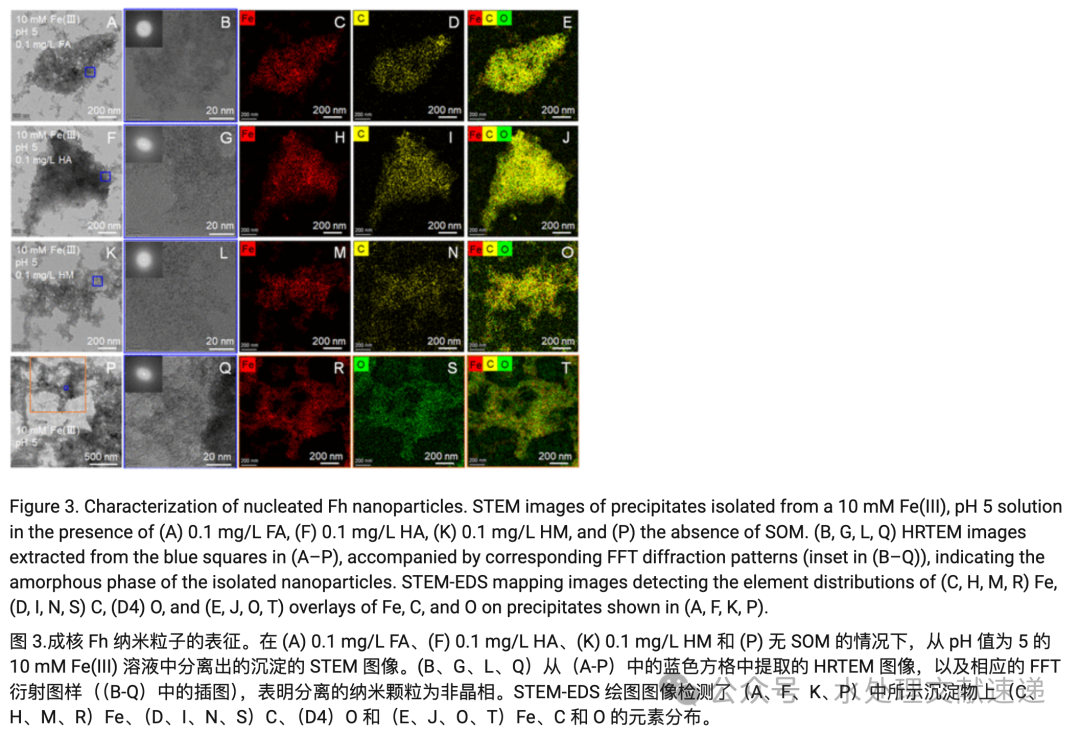

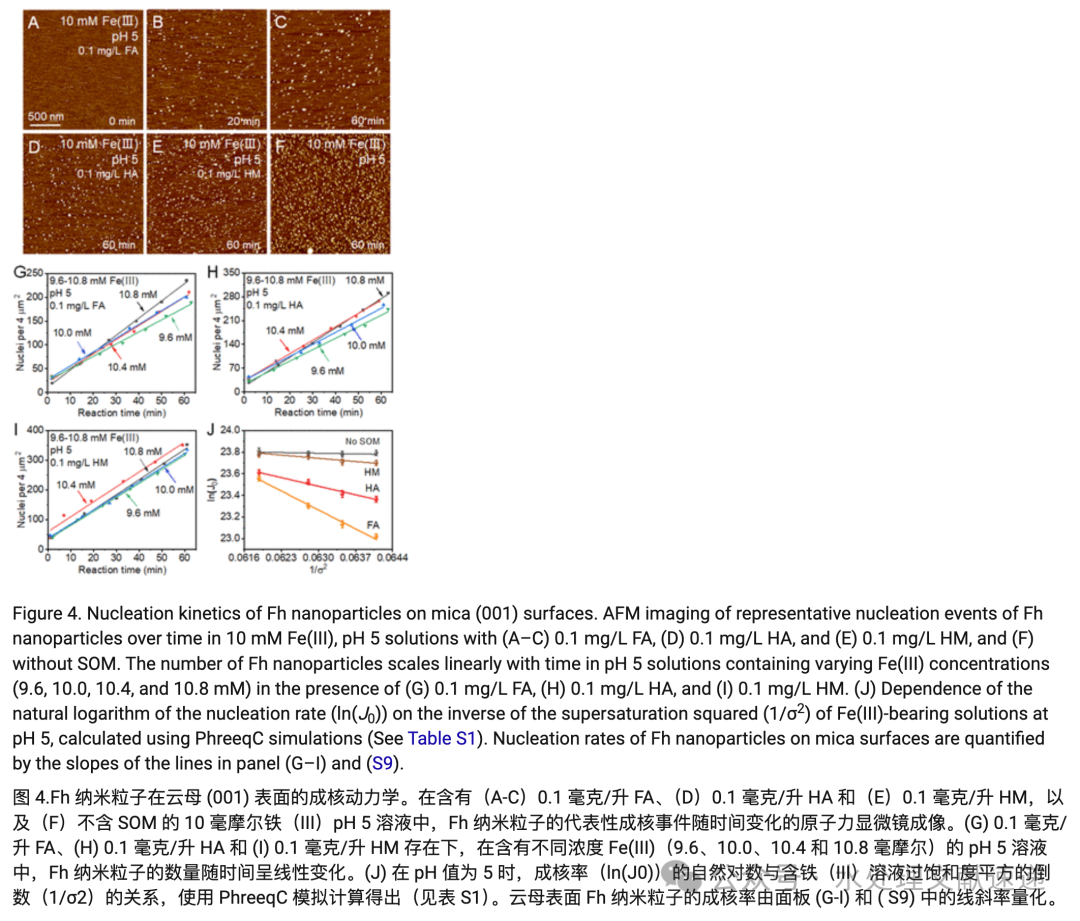

由于空间上的接近性和强反应性,土壤腐殖质成分不可避免地参与铁氧化物的形成,在污染物固定、碳循环和养分供应方面具有重要意义。然而,关于不同腐殖质成分在铁氧水氧化物初始形成过程中的调控作用,目前仍缺乏研究。在本研究中,我们通过实时监测溶液 pH 值,以及在没有和有不同腐殖质成分的情况下原位观察沉淀的 Fh 纳米颗粒,确定了铁氧水氧化物初始阶段铁氧水氧化物(Fh)的特征形成期。利用拉曼光谱(RS)和原子力显微镜(AFM)分别在微米和纳米尺度上量化了 Fh 的形成动力学。结果表明,Fh 形成的诱导时间的延长、相发生的延缓和成核率的抑制都取决于特定的腐殖成分,其顺序为富勒酸 (FA) > 腐殖酸 (HA) > 腐殖质 (HM)。纳米级数据分析显示,Fh 成核的热力学障碍通过最大化反应体系的界面自由能 (γ)而增加。通过分子键合定量,基于原子力显微镜的动态力谱(DFS)测量表明,土壤有机质(SOM)与 Fh 结合的吉布斯自由能(ΔGb)与经典成核理论(CNT)中的γ之间存在线性关系,从而将异质成核障碍与有机-矿物键合联系起来。 这项研究首次提供了土壤腐殖质成分对铁(氧氢)氧化物形成的抑制作用的原位证据,并定量确定了成核能量障碍越高,有机矿物结合越强。这种关系表明,良好的有机粘合剂是矿物形成的良好抑制剂,为通过有机矿物结合自由能的视角预测土壤矿物的形成和归趋提供了一个新的视角。

图文摘要

引言

为了填补知识空白,我们首先提取了天然存在的 FA、HA 和 HM,以代表 SOM 化学的连续性。由于植硅体的普遍性和丰富性,我们选择了云母作为代表性的土壤矿物基质,用于原位监测在环境相关的含铁(III)溶液中随时间变化的溶液 pH 值变化和相的发生。此外,新裂解的云母(001)表面原子光滑,已被证实非常适合原子力显微镜(AFM)原位观测矿物-水界面的纳米级反应。利用扫描透射电子显微镜(STEM)对成核纳米粒子的形态、结构和元素分布进行了表征。实时原子力显微镜成像技术可在纳米尺度上现场观察 Fh 的形成,揭示不同 SOM 成分的抑制作用。结合基于原子力显微镜的动态力谱(DFS),我们对有机-矿物分子键合进行了量化。我们的研究结果表明,成核障碍与吉布斯自由能之间存在线性关系,这表明良好的有机粘合剂是矿物形成的良好抑制剂。这一发现加深了我们对环境中与 SOM 有关的(水合)氧化物形成的理解。

图文导读

研究意义

这项研究揭示了不同 SOM 成分在 Fh 形成过程中的抑制作用,建立了成核热力学障碍与有机-矿物键自由能之间的关系。我们的研究结果阐明了 SOM-Fh 复杂相互作用的机理。在宏观和微观尺度上进行的原位成核实验表明,Fh 的成核动力学受 SOM 组分的影响(图 1、图 2 和图 4)。有机-矿物键合的分子测定结果表明,这种延缓来自于一种涉及 SOM-Fh 关联形成的稳定机制(图 3)。定量分析在 γ 和 ΔGb 之间建立了稳固的线性关系,说明了 SOM 成分如何影响 Fh 成核动力学(图 5)。这表明,更强的吉布斯结合自由能与更高的成核能垒相关联,表明好的结合剂是好的抑制剂。

由于 SOM 的异质性,很难研究其对许多自然土壤和沉积物地球化学的影响。目前的研究表明,SOM 在 Fh 形成过程中的调节作用主要受其不同腐殖质成分的控制,并形成 SOM-Fh 关联。本研究的这些发现对于预测铁(氧氢)氧化物的动态和命运至关重要,从而影响相关污染物的固定、养分供应以及自然和工程环境中的碳稳定。具体来说,Fh 纳米粒子中的 SOM 可进一步延迟其聚集和奥斯特瓦尔德熟化过程,从而保持更小的粒径和对关键环境要素更高的反应活性。这种有机掺杂与无机矿物质的结合是工业中有效去除污染物和农业中可用营养持久性的关键应用。例如,与 SOM 结合的具有弱结晶性的磷酸钙纳米粒子可有效减少高溶解度引起的磷酸盐流失和相变引起的磷酸盐固定,最终保持磷酸盐的长期可用性。更重要的是,纳米级 SOM-Fh 结合体的形成可以通过强有机-矿物键来固着和稳定 SOM。而作为土壤-水界面反应热点的 SOM-Fh 结合体可进一步促进某些特定的相互作用(如氧化还原、电子转移和活性氧的产生),从而进一步促进铁和碳的自然循环。

文献信息

Ge, X., Xiao, X., Zhang, Y., Zhu, X., Chu, C., Chen, B., 2025. Mechanistic Insights into the Inhibitory Role of Soil Humic Components in Iron (Oxyhydr)oxide Formation: From In Situ Kinetics to Molecular Thermodynamics. Environ. Sci. Technol. https://doi.org/10.1021/acs.est.4c12300