成果简介

近日,浙江大学张林教授联合杭州电子科技大学梁立军副研究员在环境领域顶级学术期刊Nature Sustainability上发表了题为“A smart framework to design membranes for organic micropollutants removal”的研究论文。文中开发了一种创新的数据-机制融合的分子表征学习(DMF-MRL)模型,构建了颠覆传统的“数据-机制”双驱动设计框架,为高效膜材料开发提供全新路径。通过将分子指纹与物理模型整合至机器学习框架中,首次从官能团水平解析了OMPs对膜去除效率的影响机制,揭示了污染物与膜之间的复杂作用规律。研究发现,影响去除效率的关键并非单个官能团,而是多个基团之间的“耦合效应”。这一发现突破了传统膜筛选设计中孤立考虑单一基团特性的局限。基于此,团队建立了用于指导膜设计的“分子–膜相互作用知识图谱”,并进一步提出了膜表面电荷、孔道结构与亲水性协同调控策略,成功实现针对不同类型OMPs的膜材料定向设计。

引言

抗生素、环境激素等水体中高风险有机微污染物(OMPs)在全球的地表水中被频繁检出,对人类生命健康和社会可持续发展构成很大威胁,联合国和世界各国纷纷发布相关文件、法规和标准,将这些微污染物列为管制对象。有研究表明,全球每年约有4×1011立方米的水受到OMPs污染,预计到2050年将激增50%。在多种深度处理技术中,膜分离尤其是聚酰胺薄膜复合膜技术,凭借其纳米级孔径与表面荷电特性,展现出显著优势。但由于OMPs种类繁多、物化性质差异巨大,即便使用相同的聚酰胺膜材料,去除效果常常大相径庭,甚至出现截然相反的结果。导致OMPs去除用膜材料设计与筛选长期依赖经验,缺乏系统的指导准则。

图文导读

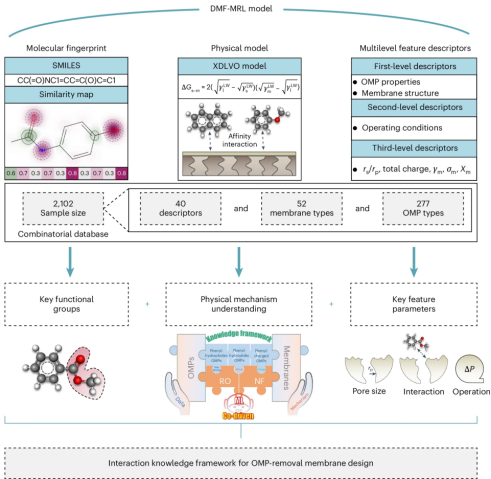

破译黑箱:打造精准预测和可解释的“膜设计大脑”

图1:DMF-MRL的构建

传统机器学习模型常被诟病为“黑箱”——能给出结果,却说不清“为什么”。而DMF-MRL模型的核心突破,在于将“数据”与“物理机制”深度融合,打造了一个既能预测、又懂原理的“智慧大脑”。研究团队首先通过文献采集,构建了包含277种污染物、52种膜材料、2102组实验数据的多特征参数数据库。随后利用分子指纹将OMP子结构转换为SMILES描述符,并引入了DSPM-DE和XDLVO两大物理模型,以DSPM-DE模型中的位阻因子(ФS)和Donnan分配因子(ФD),以及XDLVO模型中的疏水相互作用能(∆Gs-m)为特征描述符,来量化描述尺寸筛分、电荷排斥和疏水相互作用三种分离机制(图1)。通过对比四种机器学习算法,并采用特征工程对相似度高的特征进行过滤,避免特征冗余和多重共线性问题,构建得到了最优的DMF-MRL模型。在性能测试中,该模型的预测精度(R²)达到0.881,远超传统单一数据驱动模型和文献中已报道的ML模型,证明了物理机制的引入对提高模型预测性能的有效性。

图2:12种官能团的重要性分析,揭示苯基对去除率的负面作用

精准识别:谁才是真正的“关键基团”?

有别于传统单一数据驱动ML模型提取的甲基(–CH₃)作为影响去除的关键基团,DMF-MRL模型的分析结果,却彻底推翻了这一“常识”——真正的“主角”其实是苯基(–C6H6),而且它对去除率起的是负面作用。这主要是由于苯基与芳香族聚酰胺膜存在π–π堆积效应,使污染物更容易透过膜,从而降低截留率(图2a、2b)。更令人意外的是,某些官能团的作用甚至发生了“反转”。例如,对于氨基(–NH₂),传统模型认为它能帮助提升去除率,但在DMF-MRL的多因素分析中,它反而会削弱膜的拦截效果——因为氨基会改变分子与膜的相互作用能量,抵消电荷排斥的优势。这种结果差异源于DMF-MRL模型能够同时考虑分子结构、相互作用能量等多重因素影响(图2c),因此能够提供更准确的分子水平相互作用理解。

图3:多基团耦合效应的机理解析

基团也“内耗”:多基团耦合背后的能量博弈

研究团队进一步探索了苯基与其他基团结合后的表现。研究发现,当极性和非极性官能团与苯环相连接时,表现出特殊的多基团耦合效应。例如,比如羧基(–COOH)和羟基(–OH),单独看都是典型的亲水基团,理论上能帮助污染物被膜截留。但一旦它们与苯基相连,亲水优势会被彻底削弱——苯基的疏水特性会“拉着”它们,反而加剧污染物与膜的疏水相互作用,让去除变得更难。分子动力学模拟结果证实示,“多基团耦合效应”主要通过改变分子–膜之间的疏水相互作用能量实现的(图3e)。更复杂的是苯基数量的影响:当膜处理的 OMPs 中苯基数量增加时,去除率会先下降、后上升。这是因为多苯基会产生两种相反的作用:一方面,更多苯基会增强与膜的π-π堆积效应,降低截留率;另一方面,多苯基会让污染物分子体积变大、空间位阻增加(图3b–3d)。因此,膜对微污染物的截留效果受到多种作用的协同控制。这些发现的核心价值在于:对于膜设计,不能再“孤立看待某个官能团”,而要像“搭积木”一样,综合考虑多基团的相互作用。

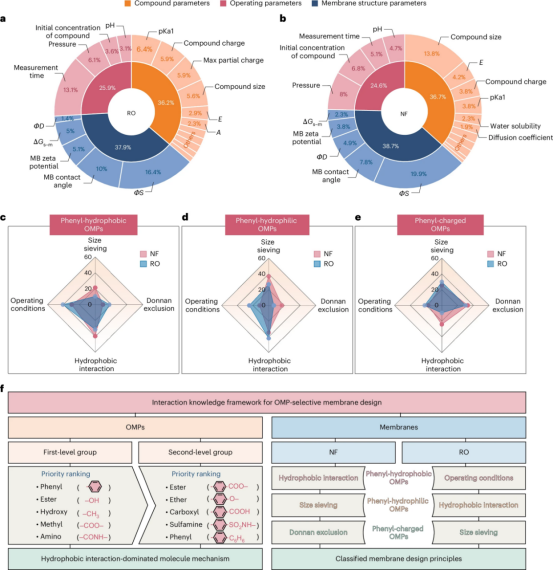

图4:分子-膜相互作用知识图谱,展示不同类别污染物在NF与RO膜中的去除机制

知识图谱:OMPs分类治理的“导航仪”

在上述机理认识指导下,团队构建了用于指导膜筛选和设计的分子-膜相互作用知识图谱(图4)。重点针对含苯环难去除OMPs,将苯基类污染物分为三类:苯基–疏水型、苯基–亲水型和苯基–荷电型,探究纳滤和反渗透膜对不同类型含苯环OMPs的去除机理差异。研究发现,苯基–疏水型OMPs:在NF膜中主要依赖疏水作用,而在RO膜中则更受操作条件影响;苯基–亲水型OMPs:尺寸筛分是关键,缩小膜孔径和窄化孔径分布能显著提升去除率;苯基–带电型OMPs:NF膜的电荷排斥(Donnan效应)发挥主导作用,RO膜则较弱。这一框架提供了“对症下药”的指导思想:针对不同污染物,选择合适的膜材料和调控策略。

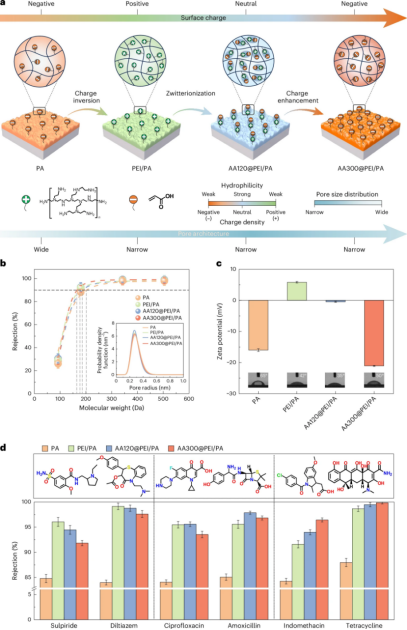

图5:基于级联调控策略的面向不同类型含苯环难去除OMPs的膜材料定向设计

从理论到实验闭环:膜材料定向设计

在知识图谱的指导下,团队进一步开发了“级联调控”策略,定向设计了高性能膜材料用于含苯环OMPs的高效去除。首先采用DMF-MRL模型筛选了与苯环相互作用弱的强极性胺基和羧基官能团,优选聚乙烯亚胺(PEI)和丙烯酸(AA)分别为胺基化和羧基化改性剂,在传统聚酰胺膜表面引入富含胺基和羧基的单分子功能层来弱化含苯环难去除OMPs与膜的相互作用。通过调节AA分子的接枝时间,实现了膜表面由荷负电→荷正电→电中性→荷负电的宽域电荷调节,并同步实现了膜孔径窄化和亲水性的协同提升。改性后的荷正电PEI/PA膜,对荷正电含苯环OMPs的去除率超过96%;荷负电AA300@PEI/PA膜,对荷负电含苯环OMPs污染物展现出卓越性能;电中性的AA120@PEI/PA膜对中性含苯环OMPs的去除率高达98.85%(图5d)。这些结果完美闭合了“模型预测-理论分析-实验验证”的闭环,印证了模型提出的“耦合效应”和“分类设计原则”,成功实现了面向不同类型含苯环难去除OMPs的膜材料定向设计。

不止于膜:一张智能膜背后的全球水安全蓝图

本研究提出的数据-机制融合的创新方法,弥合了传统机理模型与纯数据驱动模型的方法学鸿沟——前者通常缺乏跨分子类别的普适性,后者则往往缺失物理解释性,将水处理膜设计从“经验驱动”推向了“数据+机制”共驱动的新阶段,为水-环境可持续发展中的分子分离挑战提供了创新研究范式。它揭示了有机微污染物去除中的多基团耦合效应,并构建了可操作的知识框架。更重要的是,它实现了从模型预测到实验验证的完整闭环。未来,这一方法有望与高通量虚拟筛选、智能优化算法、生成式AI结合,快速发现新膜材料。这不仅能大幅缩短膜的研发周期——从过去的几年缩短到几个月,还能让膜的设计更精准,针对不同地区、不同类型的OMPs污染,定制专属的水处理方案。从一杯安全的饮用水,到一条清澈的河流,再到全球可持续的水环境治理,这张“智慧”膜背后的技术逻辑,正在为人类应对水资源危机提供新的可能。正如研究团队在论文中所说:“我们不仅在设计膜,更是在设计未来水环境的安全屏障。”

该研究得到了国家重点研发计划项目(2023YFB3810900)、国家自然科学基金(22138010,52261145697)、浙江省“尖兵领雁”研发计划项目(2024C03132)、中央高校基本科研业务费专项资金项目(226-2024-00091)、浙江大学生态文明交叉汇聚项目、中国博士后科学基金(2023M742997)和长江科学院开放基金(CKWV20231180/KY)的支持。

小结

该研究成果是研究团队应用机器学习解析聚酰胺膜纳米限域分离机制和辅助高性能分离膜材料设计方面取得的又一重要进展。在前期研究中,团队开发了集成机器学习模型提取了影响聚酰胺纳滤膜水/盐选择性和离子选择性的关键特征(Desalination, 564: 116748 (2023); Desalination, 548: 116293 (2023)),揭示了由水-离子扩散系数差和离子-膜孔尺寸匹配性主导的尺寸限域水/盐传递机制,以及离子脱水合作用和对流-扩散差异控制的离子选择性特征依赖性反转机制。在上述机理认识指导下,团队开发了乙醇溶剂型表面电荷反转、空间电荷分布均匀性强化以及膜表面离子化状态定向调控的的高选择性纳滤膜制备及性能强化技术(Nature Water, (2025), DOI: 10.1038s44221-025-00498-5; Nature Water, 2: 1153-1154 (2024); Journal of Membrane Science, 728: 124149 (2025); Journal of Membrane Science, 635: 119504 (2021))。在分子分离方面,研究团队将分子模拟与机器学习相结合,发现了膜表面荷电基团与电中性磺胺甲噁唑污染物分子的局部带电基团存在强烈静电及氢键相互作用,从而显著影响截留率的电中性微污染物去除新机理(Chemical Engineering Science, 306: 12129 (2025); Separation and Purification Technology, 369, 133091 (2025))。本研究成果是在前期纳米限域分子分离机制解析方面取得的又一重大突破,为水净化膜设计提供全新研究范式。

论文信息:

Lu, D., Zhao, Z., Xiang, X. et al. A smart framework to design membranes for organic micropollutants removal. Nat Sustain (2025).

https://doi.org/10.1038/s41893-025-01617-6.