程磊教授团队在Journal of Ecology期刊发文:构建一新的理论模型并揭示全球β生物多样性分布格局的关键预测因子

2025-04-09

生命科学学院

全球生物多样性的分布格局及其驱动机制是生态学研究的核心问题之一,理解该问题的关键之一在于解析不同环境梯度下β多样性变化规律与机制。β多样性描述了不同地点间物种组成的差别,常用以表征群落中物种组成沿着环境梯度的差异与更替。一些观察数据显示,木本植物的β多样性在全球尺度下随纬度的增长而呈现出下降趋势,如何在理论上揭示这一趋势背后的可能机制是当前生态与进化领域面临的一项重要挑战。2025年1月27日,程磊教授团队在Journal of Ecology期刊上在线发表题为“The proportion of low abund...

程磊教授团队在Journal of Ecology期刊发文:构建一新的理论模型并揭示全球β生物多样性分布格局的关键预测因子

2025-04-09

生命科学学院

全球生物多样性的分布格局及其驱动机制是生态学研究的核心问题之一,理解该问题的关键之一在于解析不同环境梯度下β多样性变化规律与机制。β多样性描述了不同地点间物种组成的差别,常用以表征群落中物种组成沿着环境梯度的差异与更替。一些观察数据显示,木本植物的β多样性在全球尺度下随纬度的增长而呈现出下降趋势,如何在理论上揭示这一趋势背后的可能机制是当前生态与进化领域面临的一项重要挑战。2025年1月27日,程磊教授团队在Journal of Ecology期刊上在线发表题为“The proportion of low abund...

陈宝梁教授团队在Environmental Science & Technology发文:土壤腐殖质成分对铁(水合)氧化物形成的抑制作用的机理认识:从原位动力学到分子热力学

2025-03-31

水处理文献速递

第一作者:Xinfei Ge通讯作者:陈宝梁 教授通讯单位:浙江大学环境与资源学院DOI:10.1021/acs.est.4c12300全文速览由于空间上的接近性和强反应性,土壤腐殖质成分不可避免地参与铁氧化物的形成,在污染物固定、碳循环和养分供应方面具有重要意义。然而,关于不同腐殖质成分在铁氧水氧化物初始形成过程中的调控作用,目前仍缺乏研究。在本研究中,我们通过实时监测溶液 pH 值,以及在没有和有不同腐殖质成分的情况下原位观察沉淀的 Fh 纳米颗粒,确定了铁氧水氧化物初始阶段铁氧水氧化物(Fh)的特征形成期...

陈宝梁教授团队在Environmental Science & Technology发文:土壤腐殖质成分对铁(水合)氧化物形成的抑制作用的机理认识:从原位动力学到分子热力学

2025-03-31

水处理文献速递

第一作者:Xinfei Ge通讯作者:陈宝梁 教授通讯单位:浙江大学环境与资源学院DOI:10.1021/acs.est.4c12300全文速览由于空间上的接近性和强反应性,土壤腐殖质成分不可避免地参与铁氧化物的形成,在污染物固定、碳循环和养分供应方面具有重要意义。然而,关于不同腐殖质成分在铁氧水氧化物初始形成过程中的调控作用,目前仍缺乏研究。在本研究中,我们通过实时监测溶液 pH 值,以及在没有和有不同腐殖质成分的情况下原位观察沉淀的 Fh 纳米颗粒,确定了铁氧水氧化物初始阶段铁氧水氧化物(Fh)的特征形成期...

杨坤教授团队在Advanced Functional Materials发文:具有高孔容的新型介孔铝基MOF材料用于高浓度苯吸附

2025-02-20

浙江大学生态文明研究院

第一作者:胡来钢通讯作者:杨坤文章链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202425429 近年来,随着环境与健康问题日益受到关注,苯等有害气体的高效捕获成为研究的重点。苯是一种广泛存在的工业污染物,特别是在突发性环境事故中,对人体健康及环境造成重大影响。尽管传统的微孔MOFs在低浓度苯的吸附中表现优秀,但在高浓度吸附过程中往往受到其孔容有限的限制。相比之下,介孔MOFs因其较大的孔径和孔容,在吸附高浓度苯分子方面具有更高的潜力。然而,目前报道的高性能介孔MO...

杨坤教授团队在Advanced Functional Materials发文:具有高孔容的新型介孔铝基MOF材料用于高浓度苯吸附

2025-02-20

浙江大学生态文明研究院

第一作者:胡来钢通讯作者:杨坤文章链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202425429 近年来,随着环境与健康问题日益受到关注,苯等有害气体的高效捕获成为研究的重点。苯是一种广泛存在的工业污染物,特别是在突发性环境事故中,对人体健康及环境造成重大影响。尽管传统的微孔MOFs在低浓度苯的吸附中表现优秀,但在高浓度吸附过程中往往受到其孔容有限的限制。相比之下,介孔MOFs因其较大的孔径和孔容,在吸附高浓度苯分子方面具有更高的潜力。然而,目前报道的高性能介孔MO...

吴东雷研究员团队在Waste Management发文:利用统计模型综合分析堆肥不同阶段和不同材料的成熟度差异

2025-02-19

浙江大学生态文明研究院

图文摘要文章亮点1. 厨余垃圾、畜禽粪便和污泥堆肥过程存在显著差异2. 模型与解释性方法的结合增强了对堆肥成熟度的评估3. 结构方程模型揭示了堆肥指标之间的相互作用路径4. 部分依赖分析量化了关键指标对堆肥成熟度的影响引 言 随着人口增长和畜牧业的扩张,厨余垃圾、畜禽粪便和污泥等有机固体废弃物的产量不断增加,这些废弃物的有效管理对于减少环境污染和健康风险至关重要。堆肥作为一种资源回收和污染控制的有效手段,其成熟度受多种因素影响,且不同材料的堆肥过程存在显著差异。因此,...

吴东雷研究员团队在Waste Management发文:利用统计模型综合分析堆肥不同阶段和不同材料的成熟度差异

2025-02-19

浙江大学生态文明研究院

图文摘要文章亮点1. 厨余垃圾、畜禽粪便和污泥堆肥过程存在显著差异2. 模型与解释性方法的结合增强了对堆肥成熟度的评估3. 结构方程模型揭示了堆肥指标之间的相互作用路径4. 部分依赖分析量化了关键指标对堆肥成熟度的影响引 言 随着人口增长和畜牧业的扩张,厨余垃圾、畜禽粪便和污泥等有机固体废弃物的产量不断增加,这些废弃物的有效管理对于减少环境污染和健康风险至关重要。堆肥作为一种资源回收和污染控制的有效手段,其成熟度受多种因素影响,且不同材料的堆肥过程存在显著差异。因此,...

2024年绿水青山就是金山银山发展指数及百强县发布

2024-12-13

浙江大学生态文明研究院

12月12日,由浙江大学、浙江生态文明研究院共同研究编制的“绿水青山就是金山银山”(简称“两山”)发展指数在“第二届湖州青年学者‘两山’研讨会”发布。同时,公布了2024年度“两山”发展百强县名单,专著《绿水青山就是金山银山发展报告及县域实践案例分析(2023)》同步发行。党的二十大报告指出,“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展”。2023年,在首个全国生态日之际,习近平总书记作出重要指示强调:“全社会行动起来做绿水青山就是金山银山理念...

2024年绿水青山就是金山银山发展指数及百强县发布

2024-12-13

浙江大学生态文明研究院

12月12日,由浙江大学、浙江生态文明研究院共同研究编制的“绿水青山就是金山银山”(简称“两山”)发展指数在“第二届湖州青年学者‘两山’研讨会”发布。同时,公布了2024年度“两山”发展百强县名单,专著《绿水青山就是金山银山发展报告及县域实践案例分析(2023)》同步发行。党的二十大报告指出,“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展”。2023年,在首个全国生态日之际,习近平总书记作出重要指示强调:“全社会行动起来做绿水青山就是金山银山理念...

谷保静教授团队在Nature Coummunications发文:揭示气候变暖加剧了全球森林碳和氮循环的不平等

2024-10-28

地理科学前沿

森林蕴藏着地球上超过 75% 的陆地生物多样性,是热带、温带和北方生物群落的自然资产。它们为人类提供了必要的生态系统服务和资源。然而,全球变暖对森林碳氮循环的影响仍不确定。针对这一研究空白,谷保静教授团队于近日在Nature Coummunications发表了研究文章。作者构建了森林生态系统变暖实验的全球综合数据集,并使用DLEM和CHANS模型估算了全球森林碳和氮预算,并评估了气候变暖对于森林资产的影响。作者预测由于化石燃料社会的气候变暖,2100 年总氮输入量和累积量将分别减少7±2和28±9 百万吨...

谷保静教授团队在Nature Coummunications发文:揭示气候变暖加剧了全球森林碳和氮循环的不平等

2024-10-28

地理科学前沿

森林蕴藏着地球上超过 75% 的陆地生物多样性,是热带、温带和北方生物群落的自然资产。它们为人类提供了必要的生态系统服务和资源。然而,全球变暖对森林碳氮循环的影响仍不确定。针对这一研究空白,谷保静教授团队于近日在Nature Coummunications发表了研究文章。作者构建了森林生态系统变暖实验的全球综合数据集,并使用DLEM和CHANS模型估算了全球森林碳和氮预算,并评估了气候变暖对于森林资产的影响。作者预测由于化石燃料社会的气候变暖,2100 年总氮输入量和累积量将分别减少7±2和28±9 百万吨...

史舟教授团队在Soil & Environmental Health发文:In-situ prediction of soil organic carbon contents in wheat-rice rotation fields via visible near-infrared spectroscopy

2024-10-18

浙江大学生态文明研究院

史舟教授团队在Soil & Environmental Health(SEH,《土壤与环境健康》)期刊发表题为“基于原位可见-近红外光谱的小麦-水稻轮作农田土壤有机碳组分预测(In-situ prediction of soil organic carbon contents in wheat-rice rotation fields via visible near-infrared spectroscopy; 2024,2(4): 100113)”的研究论文。土壤有机碳(SOC)在养分循环、土壤团聚体稳定性和防止侵蚀方面发挥着关键作用,并被视为土壤退化的指标。全球变暖导致的土壤温度升高会加速SOC分解速率,然而不同SOC组...

史舟教授团队在Soil & Environmental Health发文:In-situ prediction of soil organic carbon contents in wheat-rice rotation fields via visible near-infrared spectroscopy

2024-10-18

浙江大学生态文明研究院

史舟教授团队在Soil & Environmental Health(SEH,《土壤与环境健康》)期刊发表题为“基于原位可见-近红外光谱的小麦-水稻轮作农田土壤有机碳组分预测(In-situ prediction of soil organic carbon contents in wheat-rice rotation fields via visible near-infrared spectroscopy; 2024,2(4): 100113)”的研究论文。土壤有机碳(SOC)在养分循环、土壤团聚体稳定性和防止侵蚀方面发挥着关键作用,并被视为土壤退化的指标。全球变暖导致的土壤温度升高会加速SOC分解速率,然而不同SOC组...

罗忠奎研究员团队在Geoderma提出:土壤智慧型种植以实现气候智慧型生产

2024-10-18

农业遥感与作物模型

文章题目:Soil-smart cropping for climate-smart production发表期刊:《Geoderma》影响因子:5.6通讯作者:罗忠奎 研究员第一单位:浙江大学在线日期:2024-10-11农业面临着双重挑战,既要可持续地提高生产力以满足快速增长的人口的粮食需求,又要适应气候变化。尽管人们付出了巨大的努力来开发更具适应性和高产的作物品种,并改善水和养分管理实践,但作物通过优化土壤资源利用来应对这一挑战的潜力仍未得到充分开发。在本研究中提出优化根系以促进土壤资源的有效获取可以提高产量、提高对气候变化的适...

罗忠奎研究员团队在Geoderma提出:土壤智慧型种植以实现气候智慧型生产

2024-10-18

农业遥感与作物模型

文章题目:Soil-smart cropping for climate-smart production发表期刊:《Geoderma》影响因子:5.6通讯作者:罗忠奎 研究员第一单位:浙江大学在线日期:2024-10-11农业面临着双重挑战,既要可持续地提高生产力以满足快速增长的人口的粮食需求,又要适应气候变化。尽管人们付出了巨大的努力来开发更具适应性和高产的作物品种,并改善水和养分管理实践,但作物通过优化土壤资源利用来应对这一挑战的潜力仍未得到充分开发。在本研究中提出优化根系以促进土壤资源的有效获取可以提高产量、提高对气候变化的适...

高翔院士团队在Journal of Energy Storage发文:一种高效稳定地生产钒氧化还原液流电池高性能V3.5+电解液的催化剂

2024-09-02

之声新能源

第一作者:Zhesheng Hua通讯作者:Xiang Gao (高翔) Hao Song(宋浩)通讯单位:浙江大学成果简介钒氧化还原液流电池(VRFB)在固定式高容量储能领域成为领跑者,在安全性、循环寿命和系统剩余价值(资源回收)方面显示出比锂离子电池更显著的优势。尽管如此,电解液的高制造成本仍然是VRFB扩大商业化的一大障碍。利用甲酸作为还原剂催化钒电解液的生产是一条有前景且经济可行的途径。然而,阻碍大规模电解液生产的主要瓶颈在于催化剂的活性和耐久性不足。浙江大学高翔院士&宋浩教授团队开发了一种核壳...

高翔院士团队在Journal of Energy Storage发文:一种高效稳定地生产钒氧化还原液流电池高性能V3.5+电解液的催化剂

2024-09-02

之声新能源

第一作者:Zhesheng Hua通讯作者:Xiang Gao (高翔) Hao Song(宋浩)通讯单位:浙江大学成果简介钒氧化还原液流电池(VRFB)在固定式高容量储能领域成为领跑者,在安全性、循环寿命和系统剩余价值(资源回收)方面显示出比锂离子电池更显著的优势。尽管如此,电解液的高制造成本仍然是VRFB扩大商业化的一大障碍。利用甲酸作为还原剂催化钒电解液的生产是一条有前景且经济可行的途径。然而,阻碍大规模电解液生产的主要瓶颈在于催化剂的活性和耐久性不足。浙江大学高翔院士&宋浩教授团队开发了一种核壳...

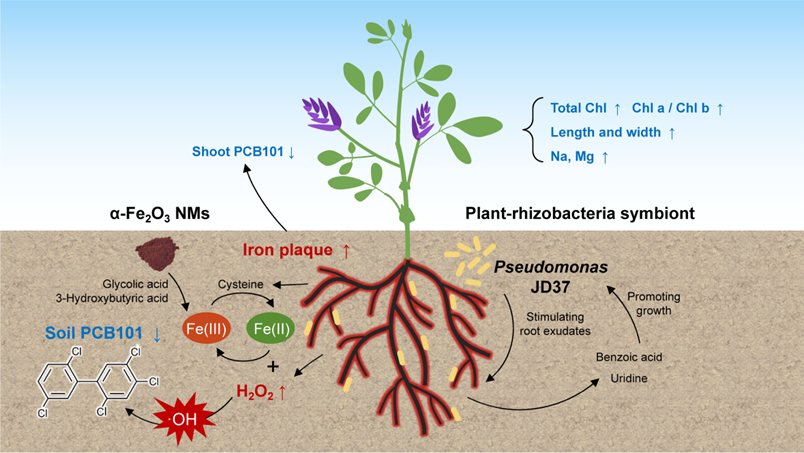

林道辉教授团队在Environmental Science & Technology发文揭示:氧化铁纳米材料与植物-根际菌共生体协同生成铁膜用于去除旱地土壤中的高氯代污染物

2024-06-27

浙江大学生态文明研究院

第一作者:郑天颖,侯杰通讯作者:侯杰,林道辉通讯单位:浙江大学环境与资源学院文章链接:https://doi.org/10.1021/acs.est.4c03133 近日,浙江大学生态文明研究院生态治理方向林道辉教授团队在环境领域著名学术期刊Environmental Science & Technology上发表了题为“Ferric Oxide Nanomaterials and Plant-Rhizobacteria Symbionts Cogenerate Iron Plaque for Removing Highly Chlorinated Contaminants in Dryland Soils”的论文。该研究针对农田土壤中的高氯代污染物五氯联苯(PCB101),通过...

林道辉教授团队在Environmental Science & Technology发文揭示:氧化铁纳米材料与植物-根际菌共生体协同生成铁膜用于去除旱地土壤中的高氯代污染物

2024-06-27

浙江大学生态文明研究院

第一作者:郑天颖,侯杰通讯作者:侯杰,林道辉通讯单位:浙江大学环境与资源学院文章链接:https://doi.org/10.1021/acs.est.4c03133 近日,浙江大学生态文明研究院生态治理方向林道辉教授团队在环境领域著名学术期刊Environmental Science & Technology上发表了题为“Ferric Oxide Nanomaterials and Plant-Rhizobacteria Symbionts Cogenerate Iron Plaque for Removing Highly Chlorinated Contaminants in Dryland Soils”的论文。该研究针对农田土壤中的高氯代污染物五氯联苯(PCB101),通过...